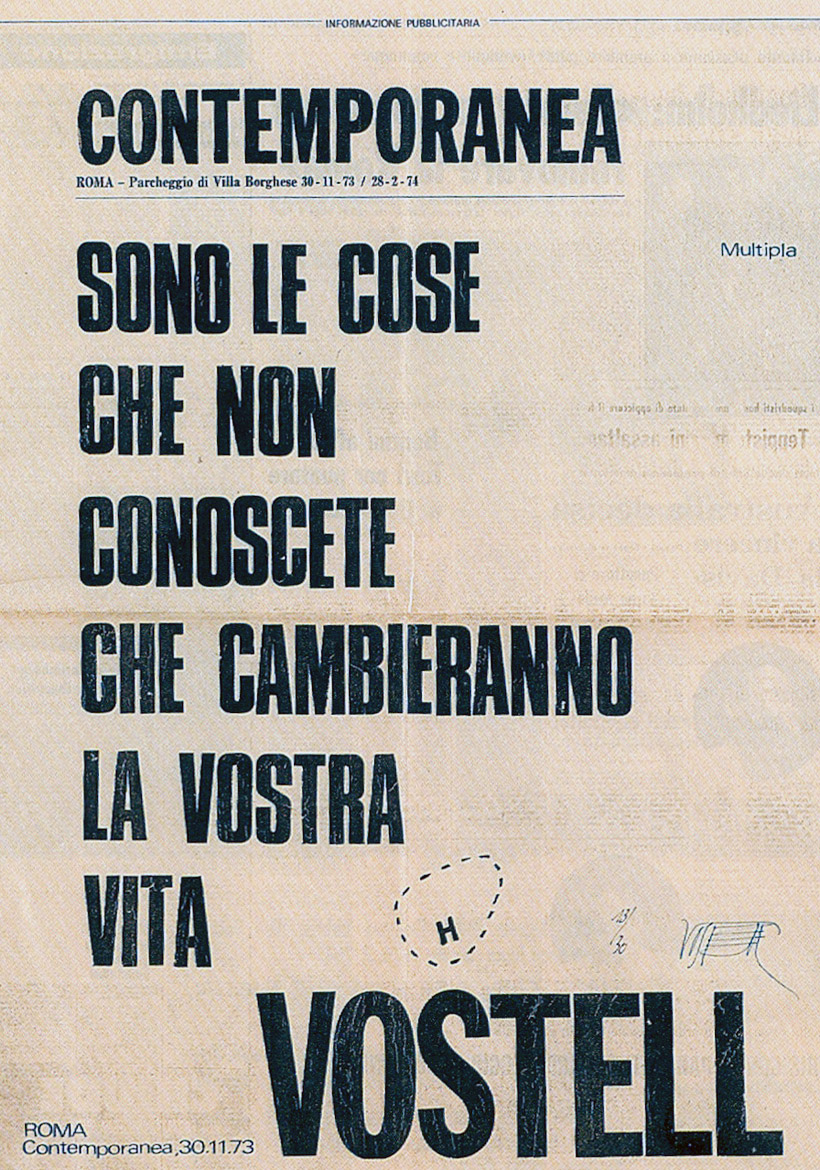

È il 30 novembre 1973 quando, nel bel mezzo di un’epoca turbolenta, fatta di ribellioni e rivoluzioni, a Roma inaugura Contemporanea. Questa storica mostra è stata l’occasione per fare il punto sulle realtà allora contemporanee e sulle complesse sfide che la cultura si trovava ad affrontare. Nelle intenzioni del curatore Achille Bonito Oliva, Contemporanea era “un’esposizione a livello mondiale che non sia competizione ma confronto tra artisti, tutti tesi a trovare un’immagine nuova per l’uomo moderno”[1]. Di fatto, il carattere sperimentale della mostra ha definito un nuovo modo di curare, basato su un dialogo autenticamente interdisciplinare e sull’incontro tra arte e pubblico che rompeva le barriere della contemplazione passiva. Il contemporaneo diventava, così, un’esperienza viva e interattiva, profondamente legata al tempo della propria realizzazione.

La mostra era articolata nel parcheggio sotterraneo di Villa Borghese, appena concluso ma non ancora in uso. Un luogo che già nel suo carattere non convenzionale e underground (è il caso di dirlo!) ha amplificato l’intenzione di uscire dagli schemi. Fuori dall’istituzione-museo, nell’ampio spazio del parcheggio, artisti internazionali come Joseph Beuys, Daniel Buren, Cy Twombly, Dan Flavin, Jannis Kounellis, Christo, dialogavano con gli italiani Gino De Dominicis, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Mario Merz e Pino Pascali, giusto per citarne alcuni. Ma non finiva qui. Le dieci sezioni tematiche previste comprendevano, a parte le arti visive, anche danza, musica, libri e dischi d’artista, cinema, architettura, teatro, poesia visiva, informazione alternativa; non sezioni accessorie ma complementari, a riprova dell’importanza attribuita all’interdisciplinarietà del progetto.

Oggi la contemporaneità è spesso attraversata dalla banalizzazione dei contenuti e da un’assuefazione causata da centinaia di immagini, testi e video che intercettiamo quotidianamente. La cultura è duramente messa alla prova. Eppure, proprio nella crisi, nell’incertezza e nella complessità, l’arte trova ancora una delle sue espressioni più potenti e stimolanti. Per questa nuova rubrica #Contemporanea, debitrice almeno nel titolo della grande mostra romana, oggi il MAN ripensa a quell’esperienza, al ruolo delle arti e alla necessità di avvicinare l’arte contemporanea a un pubblico sempre più vasto.

La missione del MAN è quella di unire il locale e il globale, creando un punto di riferimento per la cultura che non solo preserva, ma promuove la vitalità e la complessità dell’arte del presente. In questo spirito, il MAN non vuole essere solo un luogo di esposizione, ma un laboratorio dinamico, un punto di incontro che abbraccia un’ampia varietà di linguaggi espressivi. Le mostre e le attività che il MAN propone riflettono l’intento di superare le tradizionali distinzioni disciplinari, creando dialoghi autentici tra arti visive, danza, musica e letteratura. Queste molteplicità sono intese non come realtà secondarie, ma come elementi complementari che ampliano e arricchiscono il senso stesso dell’arte contemporanea, rendendola un’esperienza partecipata e mai esclusivamente estetica. Non solo intrattenimento, ma coinvolgimento attivo che stimola riflessione, consapevolezza e dialogo. Ogni nuova mostra, ogni nuovo progetto al MAN, nasce con l’intento di offrire uno sguardo curioso sul mondo, capace di mettere in discussione il presente e di immaginare nuove possibilità per il futuro.

#Contemporanea, dunque, non è solo un titolo: è un invito a pensare, a confrontarsi, a fare dell’arte di oggi un motore di cambiamento culturale che guarda al domani. Perché, come recita lo slogan dell’artista tedesco Wolf Vostell per Contemporanea, “Sono le cose che non conoscete che cambieranno la vostra vita”.

Elisabetta Masala

[1] Luca Massimo Barbero, Francesca Pola (a cura di), A Roma, la nostra era avanguardia, catalogo della mostra (Roma, MACRO, 23 gennaio – 5 aprile 2010), Mondadori Electa, Milano 2010: p.54